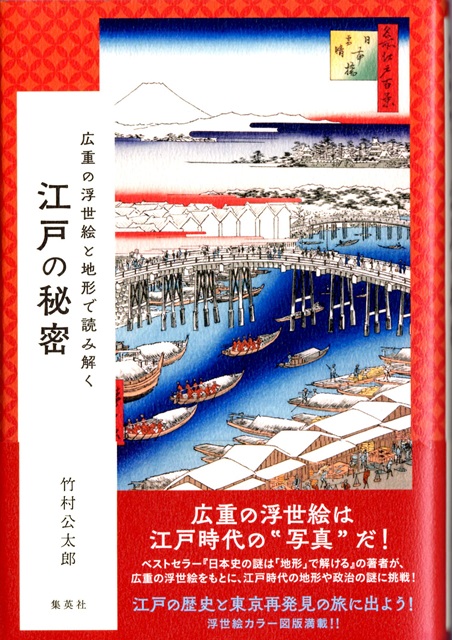

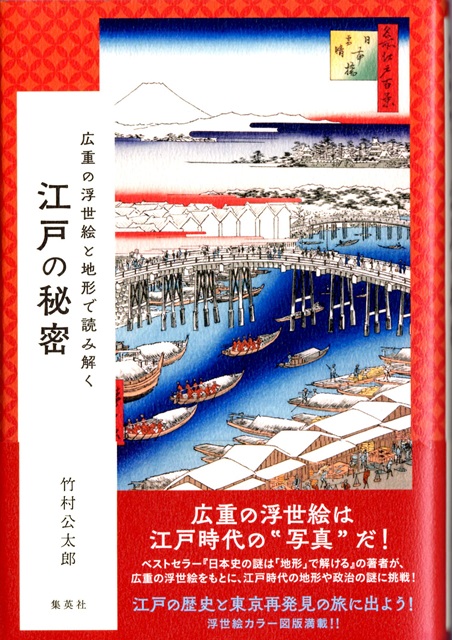

令和の苦言愚言(28)【読書ノート】広重の浮世絵と地形で読み解く 江戸の秘密(竹村公太郎・著)

久しぶりの「苦言愚言」、下書きのまま放置してありました・・・(;^_^A

著者の竹村公太郎氏は、ずいぶん前の日本補償コンサルタント協会の総会講演会で講演を拝聴し、その後、千葉県測量設計業協会の県民講座に2回(リアルの会場方式とコロナ禍のWeb方式と)ご登壇いただいたご縁があります。

建設省(今の国土交通省)の河川局長等を歴任され、日本全国の地形を観、地形と共存、時には地形と戦い、ダムや堤防をはじめとする社会資本整備を進めてきた方です。その竹村氏が、広重の浮世絵から、江戸の地形が及ぼした影響により江戸時代の政治経済がどう動いていたか、庶民の生活はどうだったのかを極めてリアルに読み解いています。

日本列島という地形を与えられた私たちは、この国土のうえで、国民の生命財産を守り、安全安心を確保し、よりよい生活を営んでいかねばならない。そういう想いを改めて強くした一冊でした。