台風被害に思う

台風19号 被害甚大【決壊】21河川24か所【越水】のべ142河川に(NHK)

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191013/k10012128651000.html?utm_int=all_side_ranking-access_003

長野県 千曲川が決壊 広範囲で大規模浸水

台風19号による大雨で長野県内を流れる千曲川が決壊しました。また多くの場所で氾濫し、長野市や千曲市など流域の広い範囲で大規模な浸水被害が発生しています。国土交通省北陸地方整備局千曲川河川事務所によりますと、長野県内を流れる「千曲川」では長野市の穂保地区でおよそ70メートルにわたって堤防が決壊しました。

《千曲川決壊の被災地 水が引くまでに2週間か》

台風19号で、長野市の千曲川で堤防が決壊していまも住宅などが水につかっている地区について、長野市は水が完全に引くまで少なくとも2週間程度はかかるという見通しを示しました。

台風19号被害、35人死亡、18人不明 相模原で車転落し母娘死亡、父子不明

(毎日新聞)

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6339475

台風19号が12日夜から13日未明にかけて東日本を通過し、広範囲で大雨に見舞われた。河川の堤防が決壊し、土砂災害も発生した。毎日新聞の集計では、14日午前0時現在、10県で35人が死亡、6県で18人が行方不明となっている。川からあふれた水で住宅などが浸水し、孤立しているケースもある。自衛隊や消防、警察などが懸命の救出作業を進めている。水が引いていない場所があり、被害の全容は分かっていない。

【藤井聡】長野県での堤防決壊。これは単なる自然の猛威ではなく、人間(政府)の不作為のせいではないのか?

https://www.facebook.com/Prof.Satoshi.FUJII/posts/2054276854673247

台風19号の「爪痕」はこれから明らかになっていくことと思いますが・・・「高潮」の次に恐れていた「堤防決壊」が起こり、多くの家屋が被災してしまった、という報道がいくつかなされています。

それぞれの現場で、これまできちんとした治水事業が行われてきたのか、とりわけ昨年行った「緊急インフラ点検」の結果、どういう風に評価され、どういう対策が行われていたのか、それともいなかったのか・・・そうした検証を、徹底的に進める必要があります。

そうでなければ、こうした被害が繰り返されることになるからです。

台風襲来は防げません。しかし、被害は人の力で食い止められるのです。

先月の台風15号では、50メートルを超える強風で、千葉県内で高圧鉄塔を含む約2000本の電柱が倒壊・損傷し、停電とその影響による断水、通信遮断が続きました。また、住家などへの被害も多数(3万棟を超えるとされています)発生しています。

【三橋貴明】電力は生命維持装置

https://38news.jp/economy/14760

電力は国家であり、日常であり、そして生命維持装置なのです。

(中略)エネルギー自給率一桁の国において、非合理的・非科学的に原子力発電所を 停止し、「ビジネス」に貢献し、国民のエネルギー安全保障を破壊する電力自由化、発送電分離を礼賛し、電線地中化、無電柱化は「カネ」を理由に推進せず、電力会社が送電網のメンテナンス費用を削らざるを得ない状況に追い込み、電気関連の人材育成もせず、非常事態に備えた電力業と土木・建設業の連携訓練もせず、いざ大停電が発生すると、政治家や国民が「現場」で苦労する電力関係者に責任を押し付ける。

違います。

日本のエネルギー安全保障がここまで弱体化したのは、我々のせいであり、政治家のせいであり、電力会社や「現場」の責任ではありません。(後略)

もういい加減に目を覚ましませんか?!

まず事実を正しく知りましょう。事実を曲解する政治家、マスコミ(付和雷同しているタレント、コメンテーターも)、学者(特に経済学者)を批判できるだけの知識を持ちましょう。

国民同士でいがみ合うのはやめましょう。日本は、いざというとき同じ国民が助け合わなくてはいけない「災害国家」なのですから。公務員を叩いて人員を減らし給料を下げておいて、被災地に来るのが遅いとかよく言えますね。

再び三橋氏のブログ(2019/10/14)から。

https://ameblo.jp/takaakimitsuhashi/

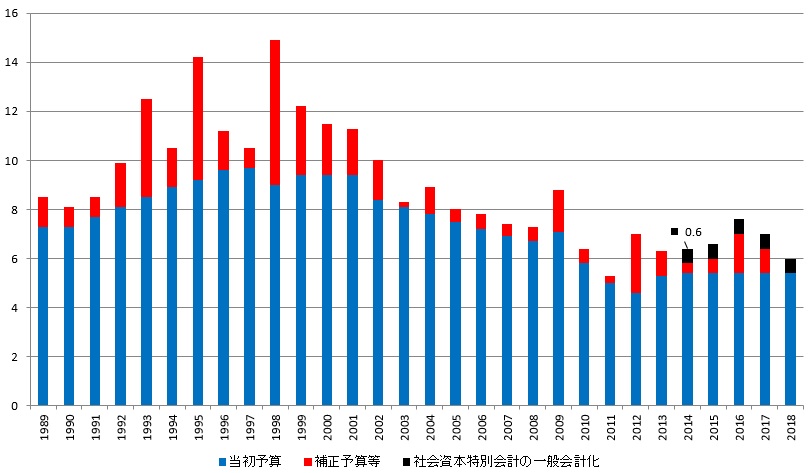

当時の民主党政権は、本当に頭がおかしく、「日本国民を危険にさらす公共投資削減」を堂々と、それこそ「事業仕分け」といったTVショーに仕立て上げ、推進しました。

その後、第二次安倍政権が発足したわけですが、安倍政権は民主党よりも賢く、「黙ったまま」公共事業支出を削減しています。民主党のように、ショーに仕立て上げるのではなく、淡々と支出を削っていっているのです。

国の、政府の、政治家の使命は、国民を守ることではないのですか?

規制緩和や構造改革を妄信した誤りは、認めて正すべきではないですか?

緊縮財政によって国民が死んでいたら、何としても軌道修正すべきではないですか?

この程度のことができない(理解できない)政治家は要りません。